Ausgangspunkt

Mit dem Ausgangspunkt beginnt im vediso-Innovationsframework ein Innovationvorhaben und ein Innovationsprozess startet. Anlässe für ein Innovationsvorhaben sind Problemstellungen aus dem Arbeitsalltag, der Unternehmensstrategie oder den Anforderungen von Stakeholdern. Im Ausgangspunkt werden die Vorbereitungen für den folgenden Innovationsprozess getroffen.

Ergebnisse dieser ersten Arbeitsphase sind

- Spielregeln für die Zusammenarbeit im Innovationsvorhaben

- Gate 0 Kriterien

- Ressourcenplanung für die Arbeitsphase II Problemverständnis

- Kommunikationsplanung für die Arbeitsphase II Problemverständnis

Spielregeln

Innovation ist Teamarbeit

– und zwar meist unter Bedingungen, die nicht alltäglich sind: neue Themen, neue Rollen, interdisziplinäre Zusammensetzung, hohe Komplexität und oft auch Zeitdruck. Umso wichtiger ist es, dass das Miteinander bewusst gestaltet wird – nicht nur fachlich, sondern auch zwischenmenschlich und organisatorisch.

Bereits zu Beginn eines Innovationsvorhabens entscheidet sich, wie tragfähig die Zusammenarbeit sein wird. Besonders bei neuen, gemischten oder bereichsübergreifenden Teams ist es sinnvoll, sich mit scheinbar Selbstverständlichem bewusst auseinanderzusetzen. Daher gilt: Zu Beginn der Arbeit in neuen, interdisziplinären Innovationsteams das Miteinander klären. Auch innerhalb desselben Unternehmens unterscheiden sich Arbeitsweisen je nach Abteilung oder Position. Es lohnt sich, grundlegende und scheinbar selbstverständliche Dinge wie Kommunikationskanäle, Ablagestrukturen oder Projektmanagement-Tools abzustimmen. So lässt sich sicherstellen, dass alle Zugang und die nötigen Kenntnisse haben. Das verhindert später ineffizientes Arbeiten und Konflikte.

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor liegt darin, dass gemeinsame Regeln nicht einmalig formuliert, sondern regelmäßig sichtbar gemacht und überprüft werden. Die Spielregeln sollten zu Beginn jeder Arbeitsphase erneut vorgestellt werden. So können alle einbezogen werden, Anpassungen vorgenommen werden und alle können sich erneut zu den Vereinbarungen verpflichten. Dies schafft eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit in der Arbeitsphase. Dabei hilft auch eine klare Rollenverteilung, insbesondere wenn das Projektteam nach außen kommuniziert oder Rückfragen beantwortet. Es sollten Ansprechpersonen für das Innovationsvorhaben in der Organisation zur Verfügung stehen und bekannt gemacht werden. Die Ansprechpersonen sollten präsent sein. "Gesicht zeigen" und "offene Türen" empfiehlt sich, sodass sich Interessierte / Mitarbeitende jederzeit bei Informationsbedarf an sie wenden (können).

Und nicht zuletzt: In einem sozialwirtschaftlichen Unternehmen begegnen sich im Innovationsprozess viele Perspektiven – aus Praxis, Management, Fachabteilungen, IT oder Nutzer*innenkreisen. Damit diese Vielfalt nicht zur Stolperfalle wird, sondern zur Stärke, braucht es sprachliche Achtsamkeit: Verantwortliche, die mit Stakeholdern aus unterschiedlichen Ebenen und Hintergründen eines sozialwirtschaftlichen Unternehmens sprechen und zusammenarbeiten, sollten ihre Botschaften stets an die Kommunikationsstrategie anpassen. So können Inhalte besser ankommen, Beteiligung wächst – und Missverständnisse werden reduziert.

Kurz gesagt: Gute Zusammenarbeit beginnt nicht mit Tools, sondern mit Haltung – und wird wirksam, wenn sie mit Struktur, Präsenz und klarer Kommunikation verbunden ist.

Methodenempfehlungen im Ausgangspunkt

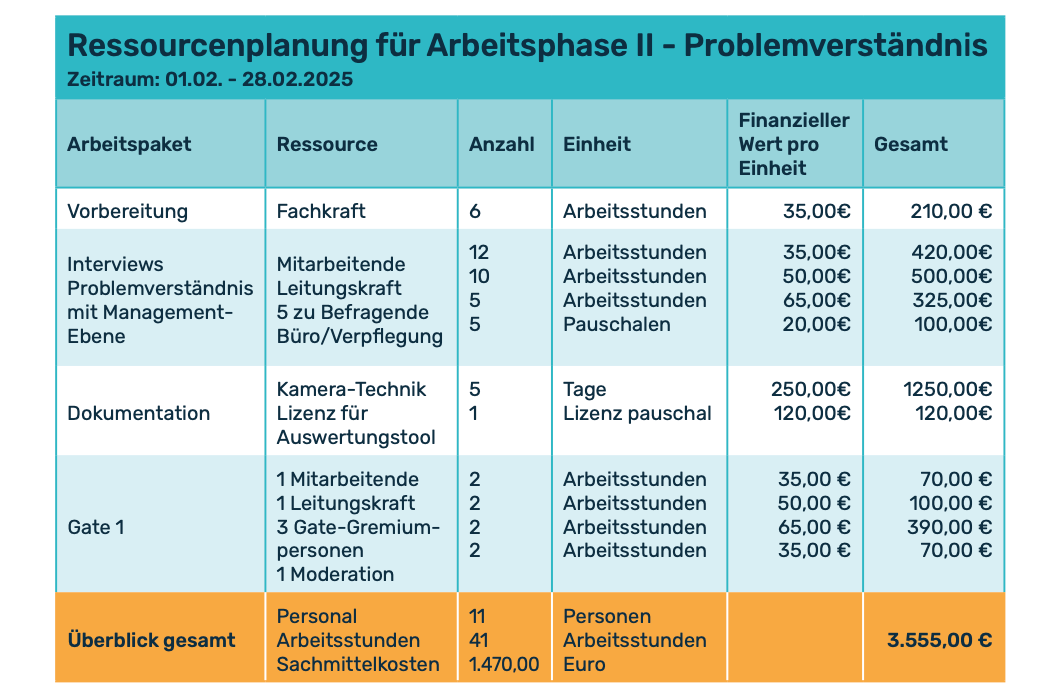

Ressourcenplanung

Erläuterung

Eine fundierte Ressourcenplanung ist für ein Innovationsvorhaben wesentlich, damit der Ressourcenbedarf definiert und

Verfügbarkeiten geprüft werden können. Somit können benötigte Ressourcen u.a. in den Gates klar und transparent kommuniziert und entsprechend sicher gestellt werden.

Schritte

- Der Ressourcenplanung liegt eine Übersicht an Aufgaben und dessen Umfang zugrunde.

- Auf Basis der Aufgaben und des Umfangs des Vorhabens den Ressourcenbedarf schätzen: Hierbei verschiedene Ressourcenkategorien (z.B. Personal, Sachmittel, Finanzmittel) berücksichtigen.

Hilfreiche Fragen sind:

- Welche Kompetenzen sind erforderlich und welche Personen könnten das abdecken?

- Welche Mengen (z.B. Arbeitstage, Stundenanzahl, Stückzahl etc.) werden benötigt?

- Wann werden diese Ressourcen benötigt? - Optional können Ressourcen mit finanziellem Wert (z.B. Kosten pro Arbeitsstunde) hinterlegt werden.

- Zusammenfassung des Ressourcenbedarfs (z.B. in Gesamtdauer, Gesamtzahl Personen, Gesamtzahl Personentage, Gesamtzahl Kosten), um damit die Verfügbarkeiten zu prüfen und die Ressourcen sicherzustellen.

vgl. "Projektmanagement zielgerichtet - effizient - klar" Marcus Schulz (2024)

Beispiel

Vorlage Ressourcenplanung

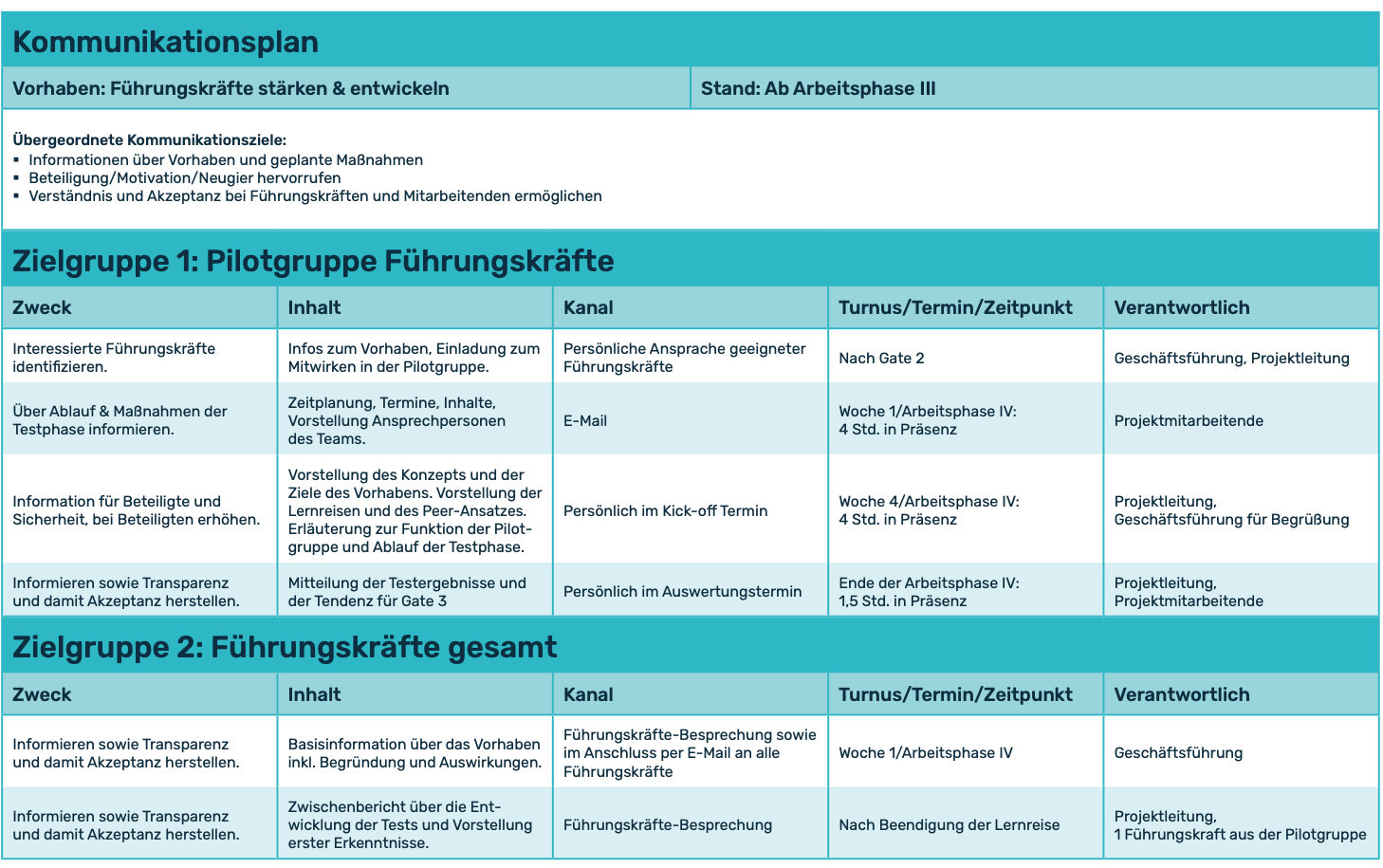

Kommunikationsplanung

Erläuterung

Kommunikation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor und insbesondere bei Innovationsvorhaben immens wichtig. Eine durchdachte Kommunikationsplanung sorgt für einen geregelten Informationsaustausch. D.h., dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit über die richtigen Kanäle in geeigneter Form der/den richtigen Person(en) zur Verfügung gestellt werden.

Ziel einer Kommunikationsplanung ist, die Kommunikation mit den Stakeholdern einesInnovationsvorhabens optimal zu steuern. Eine Kommunikationsplanung beinhaltet grundlegende Aspekte wie Kommunikationsziele und -zwecke. Weiterhin werden Kommunikationsempfänger*innen, -inhalte, -kanäle, -häufigkeiten und -verantwortliche definiert. Die Erstellung erfordert zu Beginn ein wenig Zeit, ist aber relativ einfach umgesetzt und unterstützt im Verlauf effiziente und effektive Kommunikation.

Schritte

- Übergeordnete Kommunikationsziele definieren.

- Empfänger*innen bestimmen. Welche Stakeholder(gruppen) müssen informiert werden?

- Kommunikationszwecke festlegen, d.h. überlegen, welcher Zweck mit der Maßnahme verfolgt werden soll und warum etwas kommuniziert werden soll (z.B. um das Stakeholderinteresse aufrecht zu erhalten).

- Inhalte planen, d.h. schauen, welche Themen und Informationen an die jeweiligen Stakeholder kommuniziert werden sollen.

- Kommunikationskanäle auswählen.

- Häufigkeit festlegen, z.B. als Turnus, feste Termine oder definierte Zeitpunkte.

- Verantwortliche bestimmen.

vgl. 2

Beispiel

Vorlage Kommunikationsplanung

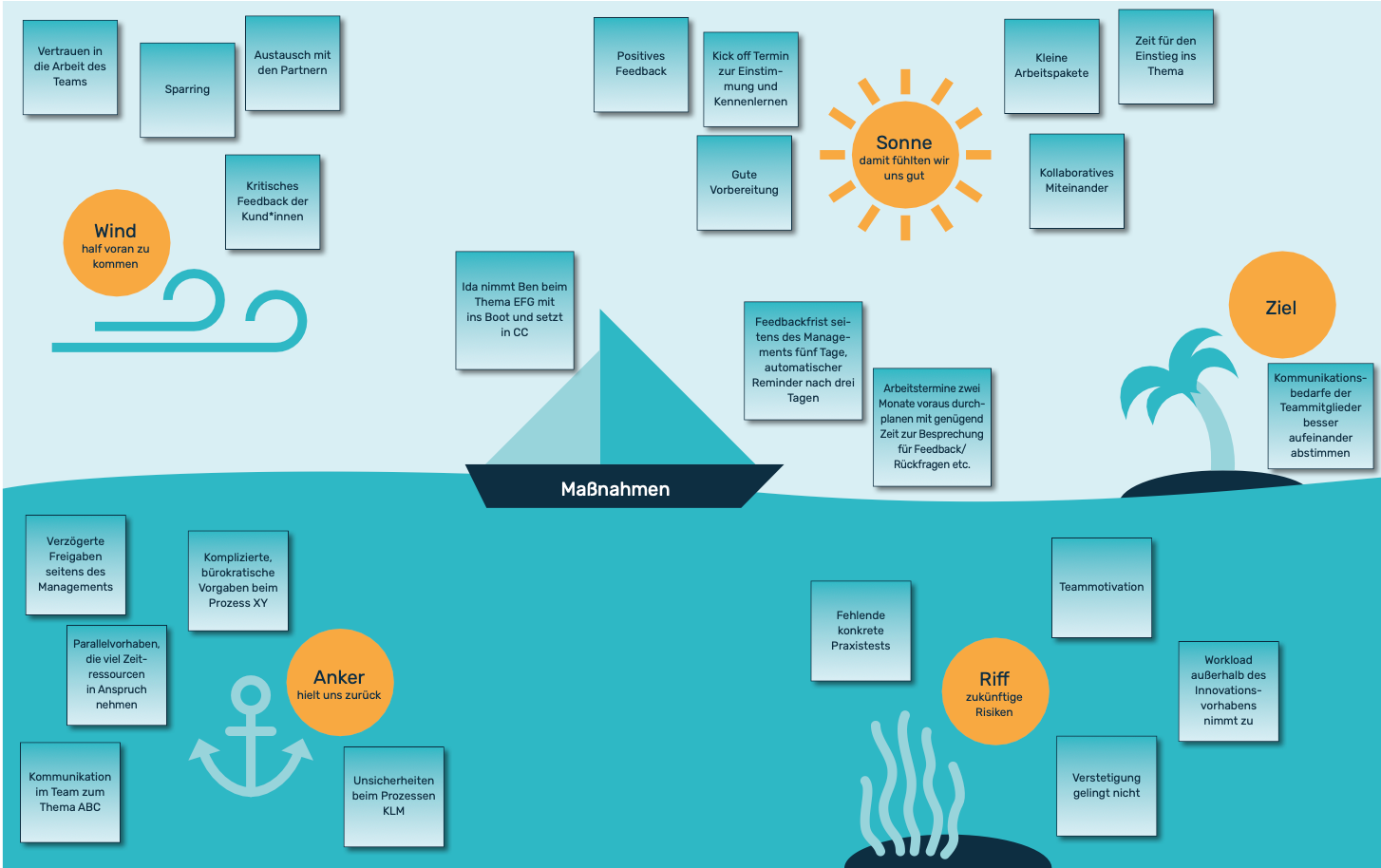

Retrospektive

Erläuterung

Retrospektiven sind Bestandteil von agilen Arbeiten und eine Form von Teamsitzungen, um die Zusammenarbeit innerhalb des Teams zu reflektieren. Sie haben zum Ziel, aus der Vergangenheit zu lernen und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Retrospektiven sollten regelmäßig, z.B. nach jeder Arbeitsphase oder jedem Gate mit allen Teammitgliedern stattfinden. Die Methode ist schnell erlernbar, wenig aufwändig und variiert je nach Betrachtungszeitraum, Format und Ziel von 30 bis über 90 Minuten.

Schritte

- Beginnend mit dem Intro begrüßt die Moderation das Team, stellt die Agenda, das Ziel und den Zeitrahmen der Retrospektive vor.

- Einstimmung mit einer Check-in Frage, um Teilnehmenden das Ankommen zu erleichtern und eine offene Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

- Themensammlung mit einem durch die Moderation ausgewählten Retrospektive-Format, um Einblicke über die zu betrachtende letzte Arbeitsphase oder die bisherige Zusammenarbeit zu gewinnen. Hierbei sammelt zunächst Jede*r für sich selbst und anschließend werden die Themen aus dem Team zusammengetragen, gruppiert und priorisiert.

- Erkenntnisse gewinnen, indem Themen mit der größten Priorität mit dem Team sachlich anhand der Frage "Warum sind die Dinge so wie sie sind?" analysiert werden.

- Mit den Erkenntnissen aus der vorherigen Phase wird nach Lösungen gesucht (z.B. mittels Brainstorming oder der der WKW-Frage?) und konkrete, umsetzbare Maßnahmen festgeschrieben.

- Abschluss durch die Moderation: Gemeinsam mit dem Team wird besprochen, wie mit den verbleibenden Punkten weiter verfahren wird, die noch nicht abgeschlossen sind (z.B. Priorisierung für das nächste Treffen). Danach wird der Fokus erneut auf die Rückschau selbst gerichtet und Feedback zur aufgewendeten Zeit sowie zum Nutzen der Rückschau eingeholt. Zum Schluss bedankt sich die Moderation bei den Teilnehmern und die Rückschau wird abgeschlossen.

vgl. 3

Beispiel

Vorlage Retrospektive

Weitere Vorlagen für Retrospektiven können über den Retromat gefunden werden. Der Retromat generiert verschiedene Retrospektive-Formate und erläutert diese sehr gut mit anschaulichen Anwendungsbeispielen.

Darüber hinaus gibt es, je nach Ziel und Format, zahlreiche Retrospektiven Vorlagen von Miro . Diese lassen sich mit dem Stichwort

"Retro" in der Vorlagenfunktion von Miro einfach finden und können direkt in ein Miroboard integriert werden.